Die Kämpfe um Cesse und Luzy-Saint-Martin gehörten zu den Folgekämpfen nach der Schlacht um Longwy – 22. bis 25. August 1914. Diese Grenzschlacht führte die Heeresleitung entlang der Festungslinie Montmédy–Longuyon–Longwy, danach setzten die deutschen Verbände über die Maas, um die geschlagenen französischen Truppen zu verfolgen und endgültig zu vernichten.

Das Reichsarchiv schreibt zum 26. – 28. August 1914:

Das VI. Armeekorps vollends sah sich außerstande, eine Erleichterung der Lage des rechten Flügels herbeizuführen, da es nach Überschreiten der Maas auf heftigen Widerstand stieß. Der nachts und in den frühen Morgenstunden bei Martincourt übergegangenen 11. Infanterie-Division gelang es zwar, in erbitterten Kämpfen sich in Besitz der Dörfer Luzy und Cesse zu setzen, doch gewann ihr weiterer Angriff, der sich gegen den Ostrand des vorliegenden Waldes und gegen die Straße Laneuville – Beaumont richtete, nur sehr allmählich Boden. Der Feind ließ es an kräftigen Gegenstößen nicht fehlen und verstärkte sich zusehends. Sein Artilleriefeuer verursachte schwere Verluste. Auf den Höhen westlich Luzy und Cesse war die Angriffskraft der schlesischen Infanterie erschöpft. Feld- und schwere Artillerie vermochten aus ihren Stellungen vom jenseitigen Maas-Ufer nicht wirksam genug in die Kämpfe einzugreifen. Der Versuch, eine Feldbatterie über die Brücke in eine offene Feuerstellung bei Luzy vorzuziehen, endigte sehr bald mit ihrer Niederkämpfung. Die Pontonbrücke selbst war in Gefahr, eingeschossen zu werden, und wurde zeitweise ausgefahren.

Während so das Gefecht der 11. Infanterie-Division bis zum Mittag mehr und mehr in ein kritisches Stadium geriet, gelang es der 12. Infanterie-Division, mit der 24. Infanterie-Brigade und einer Feldartillerie-Abteilung ungeachtet feindlichen Artilleriefeuers bei Inor den Übergang zu vollziehen und sich in leichterem Gefecht zunächst in dem westlich gelegenen Maas-Bogen festzusetzen. Als dann in den ersten Nachmittagsstunden unter der Wirkung des französischen Artilleriefeuers auf dem rechten Flügel der 11. Infanterie-Division rückgängige Bewegungen eintraten, die allerdings dank dem tatkräftigen Eingreifen der örtlichen Führung bei Luzy und am Bahndamm nördlich des Ortes zum Stillstand kamen, setzte der Kommandeur der 24. Infanterie-Brigade, Generalmajor v. d. Heyde, seine Infanterie zum flankierenden Vorstoß in südlicher Richtung durch den vorliegenden Wald an und brachte hierdurch den feindlichen Angriff gegen die Infanterie-Division nicht nur zum Stehen, sondern allmählich auch zum Zurückfluten. Auch das französische Artilleriefeuer wurde schwächer. Der rechte Flügel der 11. Division schloss sich dem Vorgehen an und trieb den Feind in den Wald zurück.

…

Eine ernste Krise aber war noch am Abend auf dem Südflügel der Armee beim VI. Armeekorps entstanden. Dort lebte nach Eintritt völliger Dunkelheit das französische Artillerie- und Infanteriefeuer schlagartig wieder zu großer Heftigkeit auf. Es übte eine erhebliche moralische Wirkung auf die durch die Eindrücke des schweren Kampftages bereits stark erschütterte Infanterie der 11. Division aus. In dichten, ungeordneten Haufen strömten Teile, darunter zahlreiche Verwundete, über die unter feindlichen Feuer liegende Pontonbrücke auf das andere Ufer zurück. Erst dort gelang es allmählich, die Zurückweichenden regimenterweise zu sammeln. Klarheit über die wirkliche Lage an der Front war vom Standpunkt des Divisionsstabes 1 km östlich Martincourt nicht zu gewinnen. Der Divisionskommandeur, Generalleutnant v. Webern, eilte daher persönlich an die Brückenstelle vor. In seiner Abwesenheit entwarf der an der Befehlsstelle zurückgebliebene Generalstabsoffizier für alle Fälle einen Befehl zur planmäßigen Räumung des linken Maas-Ufers und sandte den Entwurf dem Divisionskommandeur nach, damit dieser je nach seiner Auffassung der Lage über die Ausgabe des Befehls entscheiden sollte. Der mit Überbringung des Entwurfs beauftragte Offizier erhielt für den Fall, daß er den Divisionskommandeur nicht finden und die Lage es erforderlich machen sollte, die Ermächtigung, den Befehl selbstständig zur Durchführung zu bringen. Es hat sich nicht ermitteln lassen, ob dem General v. Webern der Befehlsentwurf vorgelegt und von ihm gutgeheißen worden ist, oder ob der betreffende Ordonnanzoffizier ihn selbstständig ausgegeben hat. Nur soviel steht fest, daß er bei drei Regimentern der Division gegen Mitternacht, bei dem zur 12. Infanterie-Division gehörigen Infanterie-Regiment 63 um 01.30 Uhr nachts durchgedrungen ist. Dieses Regiment hatte noch zwei Stunden zuvor bei Luzy einen Vorstoß feindlicher Infanterie in blutigem Handgemenge zurückgeworfen, wie überhaupt die vordere Linie nach wie vor gehalten worden war.

Eine Übersichtstafel erläutert in französischer und deutscher Sprache die Ereignisse vom 26. und 27. August 1914.

Gliederung 11. Infanterie-Division

- 21. Infanterie-Brigade (Breslau)

- Grenadier-Regiment „König Friedrich Wilhelm II.“ (1. Schlesisches) Nr. 10 (Schweidnitz)

- Füsilier-Regiment „General-Feldmarschall Graf Moltke“ (Schlesisches) Nr. 38 (Glatz)

- 22. Infanterie-Brigade (Schweidnitz)

- Grenadier-Regiment „König Friedrich III.“ (2. Schlesisches) Nr. 11 (Breslau)

- 4. Niederschlesisches Infanterie-Regiment Nr. 51 (Breslau)

- 2. Schlesisches Jäger-Bataillon Nr. 6 (Oels)

- Jäger-Regiment zu Pferde Nr. 11 (Gleiwitz)

- 11. Feldartillerie-Brigade

- Feldartillerie-Regiment „von Peucker“ (1. Schlesisches) Nr. 6

- 2. Schlesisches Feldartillerie-Regiment Nr. 42

- 1. Kompanie/Schlesisches Pionier-Bataillon Nr. 6

Nach den Kämpfen in Cesse und Luzy-Saint-Martin begruben die Deutschen die Leichen größtenteils mit Hilfe lokaler Arbeitskräfte.

Mehr als tausend Tote oder Vermisste wurden auf französischer Seite gezählt, und wir können eine entsprechende Menge an deutschen Verlusten schätzen. Die Bestattung der Leichen dauerte bis Mitte September. Die Toten befanden sich teilweise in einem solchen Zustand des Verfalls, dass sie die Verwendung von Eisenhaken erforderten, um sie vor der Bestattung auf Wagen zum Abtransport zu laden.

Zu Beginn der Besatzung errichteten die deutschen Truppen sieben Grabdenkmäler auf dem Gebiet der beiden Gemeinden, davon sechs in Luzy-Saint-Martin, an dem Ort Grand Truche, und eines in Cesse, an dem Ort Chaumont. Später wurden die Grabstätten aufgelöst und die Gefallenen nach Brieulles-sur-Meuse überführt.

Eins der zwei deutschen Denkmäler am Grand Truche. Neben dem ehemaligen Waldfriedhof sind es die einzigen erhaltenen Denkmäler aus der Zeit zu Beginn des Weltkrieges. Alle anderen Denkmäler aus dem Jahre 1914 sind nicht mehr aufzufinden.

Vor dem Wald am Horizont fließt die Maas entlang.

Das Grenadier-Regiment Nr. 11 berichtet:

Am Nachmittag beschoß unsere Artillerie, die dicht hinter den Vorposten aufgefahren war, die jenseitigen Höhen, ohne daß der Franzose erwiderte oder sonst ein Erfolg zu bemerken war. Gegen Abend setzte starkes Regenwetter ein, daß für ein unbeobachtetes Überschreiten des Maas günstig schien. Nach 12 Uhr nachts begann dann der Vormarsch. Gegen 2 Uhr erreichte das an der Spitze der Div. befindliche Gren.-Regt. 11den Fluß westl. Martincourt. 4./11 besetzt den Ort und 2./11 verlängerte die Stellung nach Nordwesten am Kanal entlang. Zur Sicherung des Überganges wurden zunächst II./11 und die M.G.K als erste Truppe gegen 03.30 Uhr morgens am 27. August auf Pontons übergesetzt, da die Pontonbrücke noch nicht fertig war. Nur schwaches fdl. Inf.-Feuer setzte ein. Als bald darauf die Pionierbrücke passierbar wurde, ging das Überschreiten des Flusses schneller vor sich, so daß gegen 6 Uhr morgens das ganze Rgt. ohne die beiden zur Deckung des Überganges zurückgelassene Komp. (2./ und 4./) hinüber war. Rechts vom I.R. 51, das bald auch den Übergang bewerkstelligt hatte, entwickelte sich nun Gren.Regt. 11 nach Westen. Kurz darauf ging bei der Brigade die Meldung ein, daß der Feind nach Süden in Richtung Stenay abmarschiere. Daher wurde die Brigade mit breiter Front nach Süden entwickelt, wobei Regt. 11 aus Luzy und den mit Buschwerk besetzten Höhen westl. davon starkes Feuer erhielt. Die Schwenkung hatte bei dem plötzlichen Angriff nicht durchgeführt werden können, daher kamen beide Regimenter, 11 und 51, etwas durcheinander, was die Führung erschwerte. Bald griff auch die 21. I.B. in den Kampf, deren Regimenter (10 und 38) sich gleichfalls mit den anderen Verbänden vermischten. Gegen Mittag kam das Gefecht 800 m westl. Luzy zum Stehen, weil die anfangs zurückgewichene Inf. des Feindes sich hier eingegraben hatte und ein rasendes Schnellfeuer auf die deutschen Linien unterhielt. Besonders wirksam war die vorzügliche franz. Artl., während die deutsche von den Höhen am rechten Maasufer leider vielfach die eigenen Truppen beschoß und dadurch schwer behinderte. Unter so schwierigen Verhältnissen begannen die deutschen Linien zu wanken, und es bedurfte des entschlossenen Eingreifens der Offz. und energischer Uoffz., darunter des Feldw. Heilmanns 3./11, die Schützen zum Aushalten zu bewegen. Nachdem es endlich erreicht war, die Artl. zu verständigen, gelang es durch einen kräftigen Vorstoß gegen die Höhen westl. Luzy, den Feind in das Fôret de Jaulney zurückzuwerfen. Ein weiteres Vordringen in die dichten Waldungen war wegen der starken Verluste, der Vermischung der Verbände, die eine straffe Leistung fast unmöglich machte und der hereinbrechenden Dämmerung wegen nicht ratsam. Da der Gegner, dessen Artl. den Tag über sich ziemlich zurückgehalten hatte, von 7 Uhr abends an begann, das ganze Gelände bei Luzy und besonders auch den Maasübergang bei Martincourt in wirksamster Weise mit Granaten abzustreuen, wurde die am Bahndamm dicht nördl. Luzy gesammelte 22. I.B. gegen 12 Uhr nachts wieder über die Maas zurückgenommen. …

Neben vielen Verwundeten hatte das Regt. an Gefallenen den Verlust von 9 Offz., 4 Feldw. und 130 Uo. und Mannschaften zu beklagen.

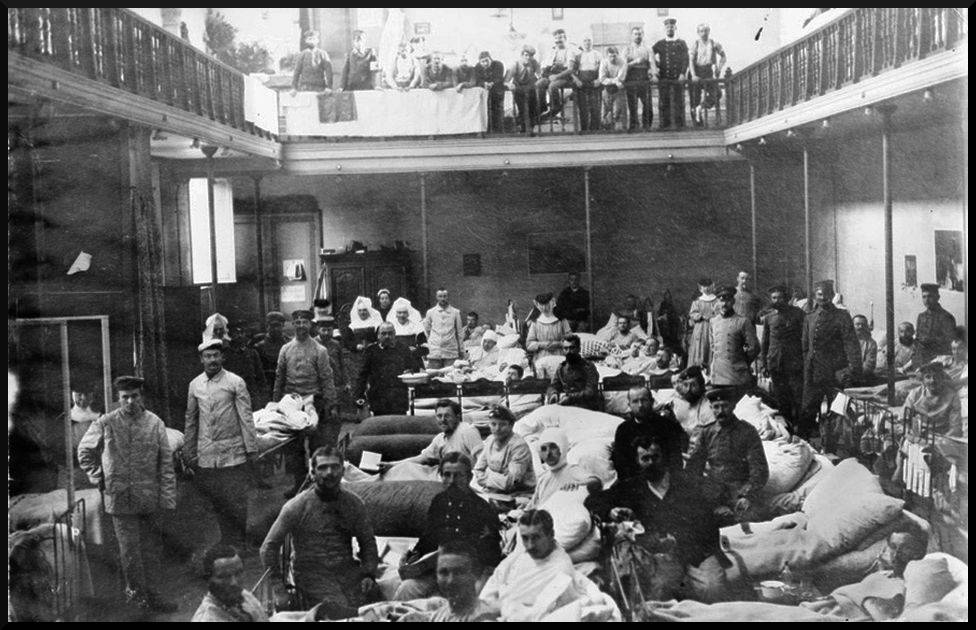

Der aufgelassene Waldfriedhof in Luzy-Saint-Martin

Ein kleiner Pfad führt vom Picknickplatz am Grand Truche rechts den Hang hoch zum Waldrand. Der Soldatenfriedhof wurde in Form einer Rotunde errichtet. Ursprünglich waren dort die Gräber für 82 französische und 118 deutsche gefallene Soldaten, die vom nahen Schlachtfeld geborgen wurden. Später wurden die Leichen umgebettet; sie ruhen nun auf den zentralen Soldatenfriedhöfen von Brieulles-sur-Meuse.

Wo zu finden: